近日,有网友在社交媒体平台吐槽青岛奥帆中心“好好的海边景区被搞成农村大集”,直言其布展粗糙、活动策划缺乏专业度,甚至将矛头指向隔壁海信广场的精致商业氛围,形成鲜明对比。这一争议折射出青岛旅游集团在文旅融合过程中面临的深层挑战:如何在追求“烟火气”与“国际化”之间找到平衡点,避免因过度商业化或低质化损害城市旅游形象。

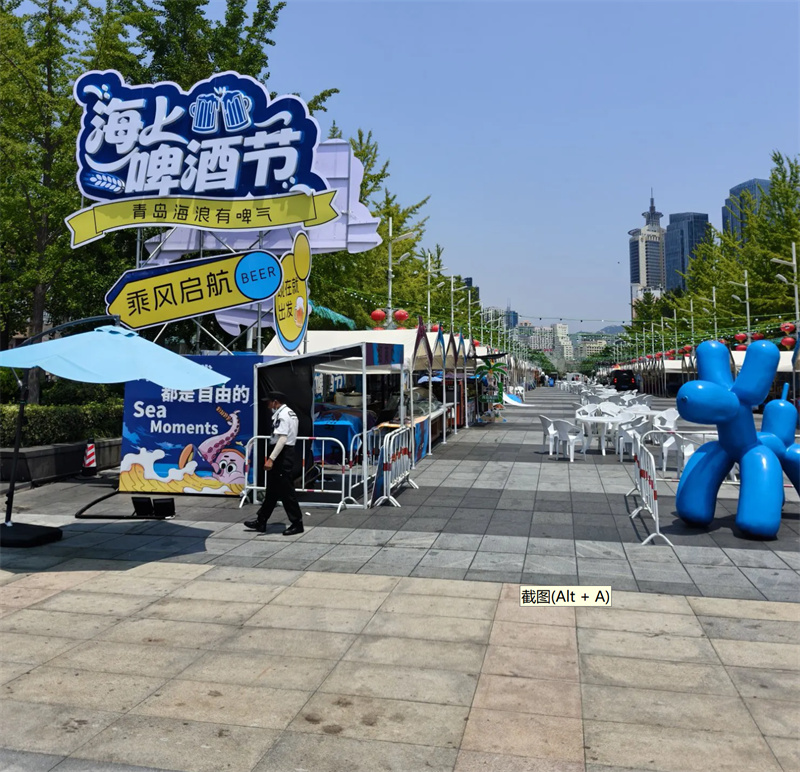

网友的核心不满集中在奥帆中心活动策划的“土味”与“杂乱”。例如,啤酒节期间部分摊位设计简陋、主题活动同质化严重,甚至出现与海洋文化关联度低的低俗表演,与青岛“国际滨海旅游目的地”的定位形成反差。相比之下,海信广场凭借高端商业定位、精细化运营和国际化品牌矩阵,成为青岛消费地标,两者对比更凸显奥帆中心在品质把控上的短板。

事实上,青岛旅游集团并非缺乏创新动力。2024年,其牵头整合59家航商成立全国最大海上联合运营体,推出“海上看青岛”系列航线,并实现“双5A”景区交互,游客接待量同比增长7.11%。但问题在于,海洋旅游的爆发式增长未能同步带动陆域场景的精细化升级。例如,奥帆中心夜间灯光秀虽引入数字技术,但周边商业配套仍以传统小吃摊为主,缺乏沉浸式体验场景;啤酒节期间,尽管引入VR体验区、国际啤酒品牌等元素,但整体动线规划混乱,导致“国际范”与“烟火气”未能有机融合。

与奥帆中心形成对比的是,第35届青岛国际啤酒节崂山会场通过专业化策划实现了“烟火气”与“品质感”的统一。其核心策略包括:

崂山会场的实践证明,烟火气并非低端商业的代名词,而是通过主题化、科技化、服务化手段实现的场景升级。青岛旅游集团若能将此类经验复制至奥帆中心,或可破解当前争议。

青岛旅游集团需在三个维度实现突破:

青岛作为国际性综合交通枢纽和旅游城市,2024年海洋旅游游客接待量占全市总量的90%,奥帆中心更是核心窗口。网友的吐槽本质是对城市旅游品质的期待——游客既需要啤酒节的热闹氛围,也渴望在细节中感受城市的精致与温度。青岛旅游集团若能以专业策划重塑奥帆中心,不仅可化解当前争议,更能为青岛迈向国际滨海旅游目的地提供标杆案例。

正如青岛旅游集团在海上旅游领域的创新实践所示,真正的“烟火气”应如浮山湾的浪花——既有奔涌向前的活力,也不失波澜壮阔的格局。(小雷)